今回ご紹介するのは、許 成準(ホ ソンジュン)の「超訳 資本論」です。

我々が暮らす資本主義社会について、大変勉強になる書籍でした。

この書籍の内容から、私が興味を持った部分をご紹介させていただきます。

紙幣の起源と金融の始まり(p.31)

考えてみれば「お金」はただの紙切れとコインでしかありません。

しかし、この紙切れとコインで物だけでなくサービスまで、ありとあらゆるものを交換することが出来ます。

これはこの紙切れとコインが法定通貨であり、皆が価値があると信用している「信用貨幣」だから出来ることなのです。

信用貨幣は以下のような流れで誕生したそうです。

~信用貨幣誕生の流れ~

①昔は信用貨幣の代わりに黄金がお金として使われていた。

↓

②黄金は重たくて持ち運びに不便。どこか安全な場所に保管したい。

↓

③保管料を貰う代わりに自分の金庫を提供する人が登場した。(銀行の起源)

↓

④銀行は黄金の預かり証を発行し、これを銀行に持って行けば黄金と交換できた。

↓

⑤預かり証は黄金よりも持ち運びしやすいうえ、黄金と同等の価値を持った。(紙幣の起源)

*補足:交換の媒介として必要な機能

①誰もが必要とする②腐らない③運搬しやすい④量が調節しやすい⑤少量で価値がある

上記のようにして信用貨幣の起源が誕生すると、さらに以下のような流れで金融が誕生しました。

~金融誕生の流れ~

①銀行に保管する黄金が増えてくると、銀行はこれを放っておくのはもったいないと考えるようになった。

↓

②そこで、利子を得る代わりにお金が必要な人に預かり証を貸し出すようになった。

↓

③銀行だけが利益を得ると黄金の預け主にとって不公平になるので、預け主にも利子の一部を還元するようにした。(金融の起源)

このシステムのすごいところは、最初は黄金の量と預かり証の量が同じだから富の総量は変わらなかったのに、預かり証を貸し出すことによってこの世に存在する黄金の量以上の富が生まれたという点ですね。

有用労働とピエロ・マンゾーニ(p.38)

有用労働とは

有用労働とは、使用価値のある商品を生み出す労働のことです。

使用価値とは、実際に使うことで発揮する価値のことです。

ちょっと抽象的なので例を挙げると、さっきのお金の例で言えば黄金は電気伝導性が高く電子部品として使えたり、宝飾品としても使えるので使用価値が高いものとなります。

一方紙幣はただの紙なので、使用価値としては燃やして暖をとったり、明かりにしたり、メモ用紙にしたり、鼻をかんだりしかできず、使用価値は低いものとなります。

しかし紙幣は使用価値は低いですが、いろんなものやサービスと交換することが出来ます。このような価値は、交換価値と呼ばれます。

紙幣は使用価値は低いですが、交換価値が高いのです。

用語の解説が終わったところで、労働の価値に関する皮肉な例をご紹介します。

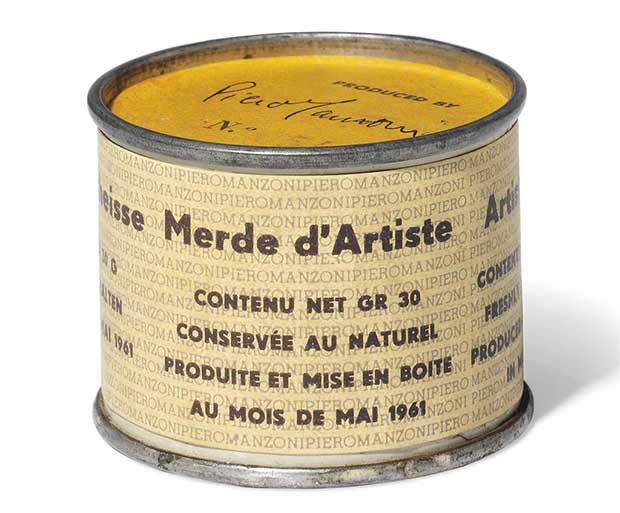

ピエロ・マンゾーニ作 「芸術家の糞」

イタリアの芸術家:ピエロ・マンゾーニの「芸術家の糞」という作品があります。

この作品は自分の排泄物を金属製の缶に封印し、「30グラム・自然保存」と書かれたラベルを貼って販売したもので、価格は当時の純金30グラムと同じ値段でした。

馬鹿馬鹿しい作品だと思うかもしれませんが、この作品は人気を博し今では純金など比較にならないほど価値が高いそうです。

結果的にマンゾーニの排便は芸術作品として価値のある商品を生み出した有用労働だったということです。

世の中には様々な労働がありますが、一生懸命作った映画やドラマが大コケする一方で、このようなふざけた芸術作品の方が価値が高いとされてしまうこともあるのです。

これこそがマンゾーニが主張したかった、資本主義社会での美術作品の在り方、芸術的価値と経済的交換価値の差異の問題なのです。

資本主義社会において価値は正しく評価されない

最近では似たような例としてNFT(Non-Fungible Token)が注目され、なかには何億円という価値がついているものもありましたね。

そんなものより水道局や電力会社などのインフラ関係で働いている人たちの方がよっぽど労働価値が高いと私は思うのですが、資本主義社会ではそうはいかないようです。

要するに、資本主義社会において価値は正しく評価されないということなのです。

余談ですが、何の結果も出せていない政治家の報酬が高いのも私はおかしいと思っています。

少子高齢化問題なんて何年も前から警鐘を鳴らされているのに悪化する一方です。多分本気で解決する気がないのでしょう。他人事です。

「政治家の給与は高くしないと賄賂の問題があるから」とか、「投票に行かないからだ」とかいう意見もあるようですが、給与や票のためにしか動かない政治家に何を期待できるんでしょうね?

やはり自分の人生は自分で豊かにするしかなさそうです。

野球選手が莫大な年俸を貰える理由(p.41)

現代社会では人気スポーツ選手や歌手・映画俳優は莫大な富を手にすることが出来ます。

ちょっと考えてみると野球選手がホームランを何本打ったところで、我々の生活が楽になったり、テクノロジーが発展することはないので、そんな職業より食料生産している人たちの方が有用労働しているように思えます。

しかし、資本主義社会が分業を前提としているために、スポーツ選手たちは莫大な報酬を得ることが出来るのです。どういうことかというと、文明が発達することによって食料生産者・広告会社・テレビ放送・メーカーなど社会には様々な業種が生まれ、それぞれが有用労働しています。

野球を見て楽しいと思ったり、人生が豊かになったと感じる人が一定数いる限り野球には需要があり、メーカーや広告会社・テレビ放送はそこに目を付け、宣伝のために莫大な費用を払います。どんなに良い商品を作ったとしても、消費者に認知されなければ絶対に売れないからです。知らないと選択肢にすら入りません。(YouTubeやブログも似てるかも)

上記のように分業社会であるからこそ、食料のような絶対に必要なものを生産していなくても、需要さえあれば食料生産者以上の富を得ることが出来るのです。

労働力は資本家に安く買い叩かれている

人件費とビッグマック指数(p.77)

資本家は労働力を買う場合、労働力を維持するのに必要な最低限の費用を支払い、そこから出来るだけ多くの成果を引き出そうとします。

基本的に労働力を維持する費用は少ない反面、労働力の潜在能力は無限大です。

労働力を維持するのに必要な最低限の費用には「ビッグマック指数」という指標が用いられています。

ビッグマック指数とは、各国のマクドナルドのビッグマックの価格のことで、これを比べることで各国の体感物価を比較することが出来ます。

体感物価が高いと人件費も高いということになります。

日本は57か国中33位なので、GDPや人口を考慮すると相当人件費の安い国ということになります。

資本家に労働力を安く買い叩かれているわけです・・・😰

【参考】The Economist-big mac index(2022-02-02)

https://www.economist.com/big-mac-index

才能を他人の富のために使うことになってしまう(p.129)

「パックマン」というゲームは、ゲーム史上最も成功したアーケードゲームとしてギネスブックにも掲載されています。しかし、このパックマンを開発した岩谷徹は「金銭的な報酬は何も貰っていない」と発言しています。

開発者はあくまで被雇用者であり、被雇用者の労働の結果は資本家のものなので、金銭的な報酬を出す義務は無いのです。これを「労働と所有の分離」といいます。

他にも労働と所有の分離の例としては、アメリカのベル研究所があります。

ベル研究所の開発者たちは、トランジスタ・レーザー・UNIXオペレーティングシステム・無線LAN・電波望遠鏡などの革新的な技術を開発してきましたが、すべての発明に対する特許の権利は企業の所有となります。

何か革新的なアイデアがある人や才能のある人は、会社ではなく独立してから取り組んだ方が良いかもしれませんね。

神の見えざる手、限界効用(p.81)

限界効用とは、消費する商品の数が増えるにしたがってその商品から得られる満足度、商品の効用が低下する現象のことです。

クリスティー・シェンが初めて高級なハンドバックを買ったときはこれまでにない興奮と幸福感を抱いたのに、2つ目の高級ハンドバックでは同じような幸福感を抱くことはできず、5つ目にもなると記憶にすら残っていなかったという「ヘドニック・トレッドミル現象」と同じですね。

消費者が持っているお金には限界があるので、消費者は出来るだけ消費による効用が最大化するように購入する商品の数を調整します。

例えば、1週間にお弁当は5個、お茶は5本、タバコは1箱・・・といった具合です。

このようにして皆が理性的に消費活動を行うことで、自然に需要と供給のバランスが保たれ、商品の価格が決まるというのが限界効用理論の概念です。

「神の見えざる手」とも呼ばれる有名な概念です。

【参考】目次2.ヘドニック・トレッドミル現象

資本主義社会のシステム的欠陥

市場に流通している貨幣は全て借金(p.142~p.144)

中央銀行で発行された貨幣は、以下のような流れで市場に流通します。

①中央銀行が貨幣を発行

↓

②中央銀行が市中銀行にお金を貸し付ける

↓

③市中銀行が個人もしくは企業にお金を貸し付ける

よって市場に流通しているお金は全て、誰かが市中銀行から借りた借金なのです。

貧富の差が拡大するシステム(p.142~p.144)

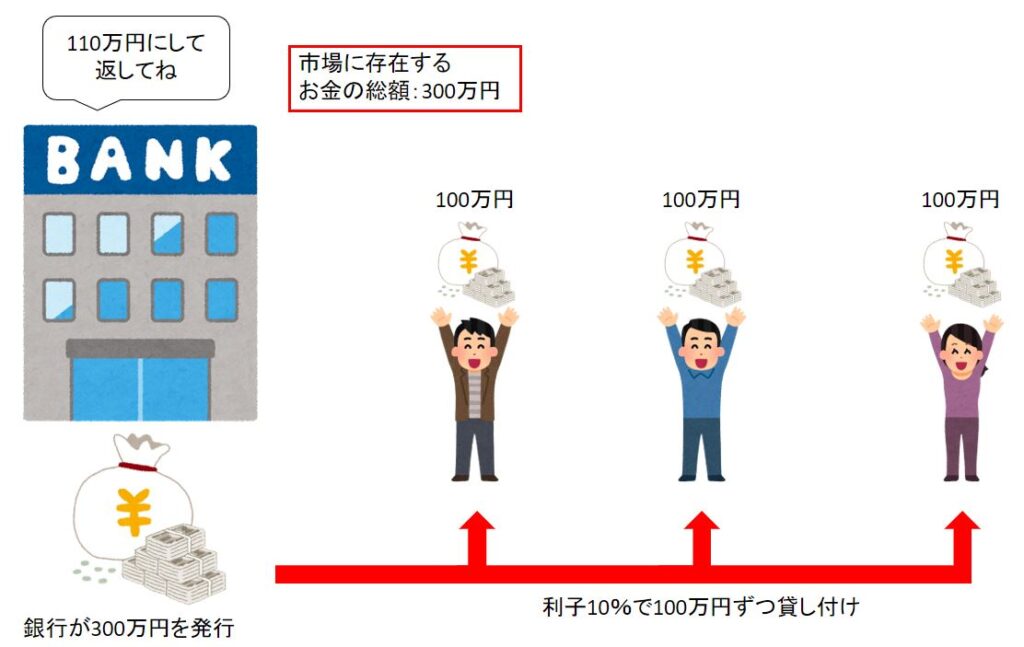

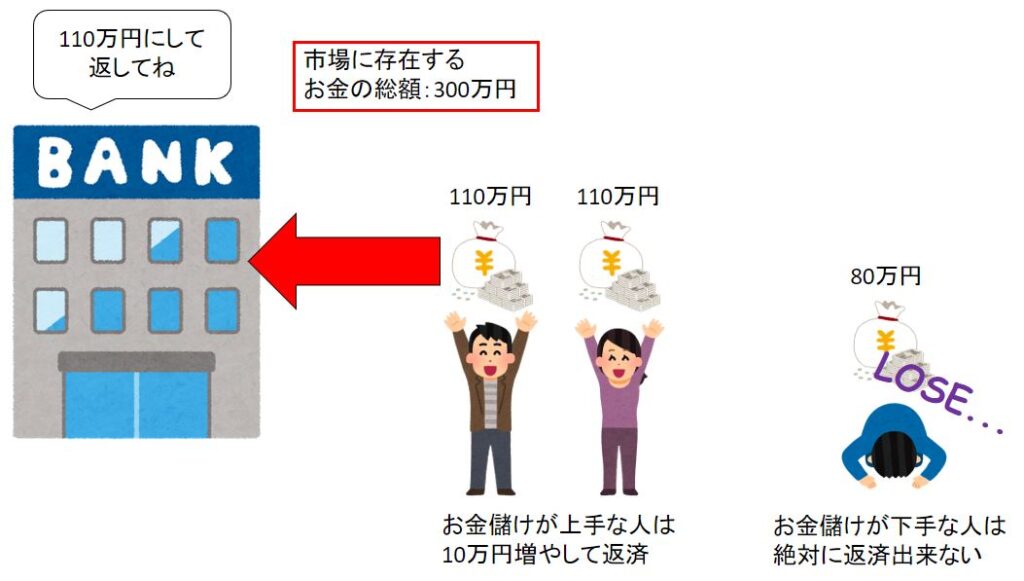

貨幣の流通システムが上記のようになっているため、資本主義社会では必ず負け組が生まれてしまい、貧富の差は拡大し続けます。書籍内ではこの世に存在する人間を10人と仮定していましたが、ここでは3人と仮定してみましょう。

①銀行が300万円を発行し、利子10%で100万円ずつ貸し付ける。

②3人の間で経済循環が起きる

③お金儲けが上手な人は10万増やすことに成功し、銀行に110万円を返済できるが、お金儲けが下手な人は市場に存在するお金の総額が300万円なので、絶対に110万円を返済することは出来ない。

これこそが資本主義社会のシステム的欠陥であり、必ず負け組が生まれてしまう仕組みです。

ゼロサムゲームなので、勝つ人がいれば負ける人が必ず出てきます。

しかも銀行やその銀行を保有する資本家は、利子から利益や配当金を得ることが出来るため、貧富の差も拡大していくという訳です。

「お金を使わないから経済が活性化しない・景気が良くならない」といった意見もあり、完全に間違いとは言えないのですが、基本的に経済が循環すればするほど資本家に富が集中するようになっているのです。

なので重要なのはお金持ちがお金を使うことなのです。お金のない労働者層がいくらお金を使ったところで、資本家の資産が増えるばかりで、労働者にはほとんど返ってこず恩恵は無いに等しいです。

自己責任論の誤り(p.217)

マルクスの「資本論」によって上記のような資本主義社会のシステム的欠陥が明らかになったことによって、社会の認識に変化が起きました。

これまでは「貧乏なのは、その人自身の責任だ」とされていましたが、生活保護などの社会保障制度が誕生するきっかけとなったのです。

ちなみに「ハリーポッター」の作者として有名なJ・K・ローリングは、生活保護を貰いながら執筆活動をしていたそうです。

生活保護がなければ「ハリーポッター」はこの世に誕生しなかったかもしれませんね。

ありがとう。マルクス。👍

効率化は労働者に恩恵をもたらさない(p.153)

テクノロジーが発達し、今までの10倍の効率で仕事が出来るようになったとしても、給料が10倍になることは絶対にありません。今までの10倍労働させられるだけです。

すなわち被雇用者・労働者である限り、効率化は労働の価値を下げる行為に等しいのです。

効率化が進めば進むほど、資本家だけが得をするのです。

効率化は労働者の味方ではありません。資本家の味方です。

単純再生産と拡大再生産(p.181)

単純再生産とは、簡単に言うと自転車操業のことです。

稼いだお金を増やすことなく、すぐに使い切ってしまうことです。

逆に拡大再生産とは、稼いだお金を増やし、増えたお金も投資等に回してさらに増やすことです。

複利とも言えますね。

「若いうちは資産運用なんてせずに使い切って自己投資しなさい」という意見も耳にしますが、これは単純再生産になってしまうので、逆に私は「若いうちに拡大再生産しておけば、増えたお金だけで元本を減らさずに楽しめるのになぁ」と考えています。

あと自己投資って具体例を挙げている人がほとんどいないんですよね。

自分がやった自己投資ぐらい教えてくれてもいいのに・・・。

それに自己投資って、なにもお金がかかるものばっかりではないと思うんです。

ブログに挑戦したり、動画編集してみたり、本を読んだり、教養番組を観てみたり、映画を観たり、自分の世界を広げられるものはお金かけなくてもいっぱいあると思います。

多分「若いうちに自己投資」という主張の根拠の1つに「年を取ると仕事に時間を取られてやりたいことをやる時間がなくなる」というのがあるんじゃないかと考えています。

それこそ若いうちに拡大再生産して、FIREするべきだと思うんですけどね~。

チューリップの球根1つが1500万円!?(p.213)

17世紀のオランダに、当時はまだ新しい植物だったチューリップが紹介されました。

珍しい植物だということでチューリップの球根の値段は毎日暴騰を続け、1637年2月には約1500万円の価格で取引されたそうです。

当時の人々にとっては、毎日暴騰を続けるチューリップは絶好の投資対象であり、この植物に投資することで大金持ちになった人も大勢いたので、皆自分が保有している資産以上のお金を借金してレバレッジを利かせた状態で投資していました。

レバレッジが多く利用されると現実の資産価値が歪曲されてしまいます。過大評価になってしまうのです。

こうなるとちょっとした価格の下落でも、レバレッジ10倍の人からすれば10倍の価格下落となってしまうので、借金を返済できない人が出てきます。

そして返済できない人が市場から撤退することで、また価格が下がり・・・といったように連鎖反応が起きて大勢がお金を失い、金融機関は貸し出したお金を回収できず破産。

これが「恐慌」の起きる仕組みです。

近年でもチューリップバブルに似た現象として、「リーマンショック」がありました。

金融機関が返済能力のない人にも多額のお金を貸し出したため、不動産価格は実際の価値よりも暴騰し、最終的に金融機関は貸し出したお金を回収することが出来ず、債務不履行に陥りました。

これからの資本主義社会

子供世代の金融教育(p.219)

資本主義社会のシステム的欠陥のせいで、これからも貧富の差は拡大していくでしょう。

すなわち我々の時代よりも我々の子供たちの時代の方がより厳しくなることを意味しています。

我々の子供世代が未来の世界で生き残るためには、金融・投資・税金・財政権・ビジネス戦略に関する能力を育む必要が出てきました。最近、金融教育の必修化が話題になっていましたね。

この書籍は2019年に文庫化されたものですが、数年前から予想していたんですね。すごい!

【参考】金融庁 中学生・高校生のみなさんへ

https://www.fsa.go.jp/teach/chuukousei.html

既存の価値観からの脱却(p.221)

また、自身を縛る既存の価値観から自由になる必要もあります。

資本家階級が楽をするために労働者階級に詰め込んだ価値観のせいで、良いアイディアがあるのに自分でビジネスをせずに会社に奪われるのを良しとしたり、ビジネスをする方法を学んだこともないし、考えたこともないため、「自分が起業するなんて、どうせ無理だ」と考えがちになってしまいます。

この考えを少し変える必要があると思います。

努力や能力の不足で満足な生活が送れない人もいるにはいるのでしょうが、ほとんどの人は十分に努力しているし、自分の専門分野で身に着けた能力を持っているはずです。

足りないのは努力や能力ではなく、関心と野望ではないでしょうか。

資本家階級は労働者階級が野望も勇気もなく、ひたすらに自分に与えられた仕事に没頭することを望みます。

「自分を犠牲にしながら資本家階級のために働く姿勢こそが正しいのだ」と思い込む労働者が多ければ多いほど、資本家階級にとっては利益になるのです。

まとめ

・資本主義社会では、皮肉なことに使用価値のないものが交換価値の高いものとして評価されることもある

・資本主義社会は高度な分業社会であるため、需要さえあればどんな仕事も有用労働となる

・資本家は労働力を出来るだけ安くで買い叩こうとする

・「労働と所有の分離」により、被雇用者は他人の富のために才能を使用することとなってしまう

・資本主義社会のシステム的欠陥により、負け組が必ず発生してしまう(自己責任論の誤り)

・資本主義社会のシステム的欠陥が明らかになったことによって、生活保護等の社会保障システムが生まれた

・効率化しても労働者の賃金は増えず労働量だけが増え、資本家だけが得をする

・若いうちに拡大再生産した方が良いのでは?

・資本主義社会ではレバレッジが利用されるので資産価値が歪曲され、バブルの崩壊・恐慌が度々起こる

・資本主義社会では貧富の差が拡大していくので、子供世代は今の世代より金銭的に厳しくなる

・資本主義社会は労働者に厳しいので、既存の価値観から脱却する必要がある

以上、長くなりましたが「超訳 資本論」の紹介でした。

この書籍は資本主義社会の特徴・弱点を教えてくれる書籍だと思います。

気になった方はぜひ読んでみてください。

以上、参考になれば幸いです。